I. Une promesse increvable

Bien que la crise multiple et systémique saute aux yeux de n’importe qui, l’apologie des gains de croissance et de niveau de vie hérités de l’époque fordiste ne manque jamais de refaire surface pour prendre à témoin les « acquis » du capitalisme, voire recycler la vieille idée marxiste du capitalisme comme étape nécessaire vers le communisme. Il n’y aurait qu’à réorienter les structures du capitalisme entre les mains d’une meilleure organisation sociale et le progrès serait enfin à la hauteur de ses promesses.

Selon une approche libérale de la pauvreté, l’extrême pauvreté (essentiellement définie par le critère monétaire du « seuil de pauvreté » établi pour la première fois par la Banque mondiale en 1990) aurait reculé. La mesure du niveau de vie — généralement réglée sur le nombril de ceux qui établissent de telles statistiques — y est alors considérée séparément des conditions planétaires, où les inégalités ne cessent pourtant de se creuser, où la liberté de circuler et l’accès aux biens fondamentaux ne cessent de se restreindre et où l’exposition aux risques de toutes sortes ne fait que se multiplier.

Car les indicateurs de pauvreté ne disent évidemment rien du caractère fabriqué de cette pauvreté moderne avec la multiplication mondiale des bidonvilles consécutive à une dépossession sociale généralisée, ni du fait que le recul local de l’extrême pauvreté n’est jamais que l’effet d’un déplacement systémique. De quoi peut-on encore se féliciter lorsqu’une partie de la population change de « catégorie de pauvreté », si par ailleurs, dans un monde à 2° de réchauffement climatique, des milliards de personnes risquent de se trouver dans des zones devenues inhabitables au cours du siècle, ceci pendant que les murs ne cessent de se multiplier contre les mouvements de populations (le nombre de kilomètres de murs frontaliers a été multiplié par plus de six rien qu’en Europe entre 2014 et 2022 [1]) ? Certains États, qui se félicitent de leur croissance économique, n’en voient même pas les résultats sur le niveau de vie de leur population, tel le paradoxe indien, pays dont le taux de croissance est l’un des plus élevés au monde mais dont la population est l’une des plus pauvres, avec un phénomène qui a pu être qualifié de « croissance sans-emploi ». Enfin, les indicateurs de pauvreté ne disent rien non plus du fait que la portion de la population mondiale qui a vu son niveau de vie augmenter depuis la fin de la seconde guerre mondiale n’a fait que vivre à crédit de ce qu’il est convenu d’appeler les « générations futures ».

Et les générations futures ne sont plus dans le futur. Elles se lèvent de tous les côtés et demandent à présent des comptes à leurs aînés, non sans quelques bonnes raisons. Environné de montagnes de marchandises inutiles et obnubilé par elles, le sujet de la marchandise est quand même soumis à une précarisation structurelle de l’accès à des biens aussi fondamentaux que l’habitat, l’eau ou la nourriture. Même sa propre socialité lui échappe, convertie en éructations solitaires jetées sur les réseaux sociaux, tandis qu’il subit passivement la ruine du monde sans se l’expliquer.

II. La course aux scénarios de transition

Cette impasse systémique ne dérange aucunement l’empressement technocratique à fournir des « scénarios de transition » pour assurer la continuation de la même promesse. Il semble même que plus l’impasse est patente, plus s’agitent les scénaristes du futur : avec suffisamment de volonté sociale et politique, un modèle minimal de gestion rationnelle des ressources — celui dont nous allons dans la suite dégager le squelette — serait réalisable. Ces scénarios n’entendent pas seulement substituer à la totalité capitaliste une gestion non moins totalitaire de la vie [2], ils affirment que cette gestion est matériellement possible, c’est-à-dire du point de vue métabolique. Nous nous concentrerons ici sur la réfutation de cet aspect-là [3].

Par scénarios de transition, nous visons aussi bien les modèles proposés par des technocrates « socialistes », « écologistes » ou néolibéraux, que ceux proposés par des écosocialistes, des adeptes du low-tech, des décroissants, des collapsologues, des écoconcepteurs et autres cybernéticiens déclarés ou non. Notons que certaines approches sont allègrement passées de la niche « critique » à l’expertise reconnue au service des politiques publiques. Elles rivalisent toutes de propositions qu’il faut bien appeler par leur nom : promotion autoritaire du rationnement et rationalisation accrue d’un mode de production auquel on se propose de faire subir des renoncements conscients, des aménagements industriels ou des modifications d’échelle, mais dont en fait on ne touche pas à la structure de production et de reproduction [4]. On observe en ce sens un immense continuum idéologique de propositions concurrentes dont les petites différences idéologiques se donnent pour essentielles, alors qu’elles sont toutes au service de la même idée, à savoir l’installation la plus durable possible d’un capitalisme de survie.

Bien qu’ils se présentent comme des scénarios de rupture, de tels scénarios témoignent du souci qui est celui des économistes depuis l’aube des temps modernes, à commencer par David Ricardo et Thomas Malthus : les limites physiques de la croissance économique. Cette préoccupation ne date pas du célèbre rapport du Club de Rome en 1971, elle est en fait consubstantielle à l’économie. Et ce serait prendre les économistes pour des idiots que de ne pas leur reconnaître d’en avoir tenu compte depuis le début. Ceux qui en cette affaire ne sont pas économistes — ils peuvent être ingénieurs, sociologues, militants, écologistes, etc. — ne font qu’emboîter le pas de cette préoccupation primordiale des économistes.

Si des écologistes, des technocrates libéraux, des écosocialistes, des décroissants et d’autres seront peut-être fâchés d’être mis ici dans le même sac alors qu’ils prétendent à des différences idéologiques substantielles, examinons un instant les présupposés communs de leurs différents fantasmes de planification. Quelle ironie ! Si l’on se penche sur la dimension physique de l’économie, le communiste d’aujourd’hui est d’accord sur l’essentiel avec le néolibéral (qu’il critique cependant à un niveau idéologique superficiel) [5]. Seul diffère ici l’habillement idéologique dont les uns et les autres couvrent leur collusion inconsciente. Narcissisme des petites différences, ces idéologies se distinguent parfois d’autant plus violemment les unes des autres qu’elles sont compatibles entre elles quant à leur cadre de référence fondamental.

Nous allons ci-après avancer le scénario fictif d’une gestion rationnelle des ressources qui aurait pour but de satisfaire les besoins fondamentaux de tous les humains. Ce scénario entend dégager le plus petit commun dénominateur des scénarios de transition énergétique qui se disputent désormais la palme du salut de l’humanité dans un contexte d’insécurités croissantes. Nous grattons donc les différents vernis politiques et ramenons ces scénarios à leur matrice commune. Cette démonstration par l’absurde a pour objectif de mettre à nu le squelette idéologique de l’économie et le risque vital dans lequel elle précipite l’humanité avec la participation de toutes les tendances politico-idéologiques. Nous insistons sur le fait qu’il s’agit d’une démonstration par l’absurde de la non-pertinence des scénarios existants et non d’un scénario positif en tant que tel.

Pourquoi entreprendre cette réfutation ? Parce que le capitalisme promet la lune et donne le minimum vital. Il n’est que de voir l’ampleur des dépossessions sociales ou la raréfaction des ressources essentielles pour entrevoir ce qui nous attend en termes de minimum vital. Le capitalisme perd de plus en plus les moyens de sa promesse mais, hélas, sans que ses officiants ne cessent de promettre et beaucoup d’autres d’y croire, tous hallucinés.

Les tenants de la planification écologique et sociale ou de « l’économie circulaire » ne font que prendre la suite de cette promesse, en prenant acte de la diminution des moyens. C’est pourquoi ils ne cessent d’en appeler à une forme de « moins », tout en se disputant la définition de ce moins. Parmi tous les oxymores que nous n’allons pas cesser de rencontrer au cours de notre démonstration, il y a par exemple celui — qui décidément ne craint pas le ridicule — de « sobriété mesurée » (qu’on pourrait traduire par : « moins, mais pas trop de moins ») proféré jusqu’au sommet de l´État, en l’occurrence par Emmanuel Macron [6]. Le sens de ces oxymores apparaîtra peu à peu au cours de la démonstration qui suit.

Comme le capitalisme s’ampute lui-même de ses propres moyens de reproduction sociale (en automatisant massivement le travail et en détruisant les bases de la vie), les auteurs de scénarios de transition sont forcés de modéliser un système amputé. Ils le font avec l’intention de soigner — au moins en théorie — ses organes malades tout en continuant de vouloir maximiser les supposés acquis du progrès. Il n’est pas jusqu’aux collapsologues, les plus pessimistes de cette sinistre bande, qui proposent, selon leurs sensibilités respectives, soit un happy collapse spirituel (avec la bénédiction de Dominique Bourg et Cyril Dion), soit une « économie biorégionale » qui aura relocalisé et rationnalisé tous les défauts de l’économie — sans la supprimer [7]. Personne ne semble admettre qu’on puisse désirer autre chose que de réformer l’économie (naturalisée) ou l’humain (naturalisé et économicisé à la fois).

III. Matrice commune des différents scénarios

Notre scénario se projette dans cent ans ou plus et, pour la pureté de la démonstration, il suppose ici un certain nombre de postulats favorables :

1/ Il fait abstraction de l’issue réelle de l’économie capitaliste, à savoir si elle aura d’ici là succombé au poids de ses propres contradictions et ce qui lui aura succédé comme mode de production et forme(s) d’organisation de la vie collective (on ne peut écarter de ce tableau des scénarios régressifs, voire dystopiques) ;

2/ Il fait abstraction d’un climat durablement déréglé conduisant à une succession d’événements extrêmes, de sols et d’océans dégradés compromettant la sécurité alimentaire mondiale et de la raréfaction sévère de la ressource en eau douce. Une fois déréglé, le climat ne se laisse plus restaurer dans un horizon de temps socialement significatif ;

3/ Il fait abstraction de la montée des risques géostratégiques liés à la concurrence internationale pour la sécurisation d’approvisionnements toujours plus tendus, et ce dans un contexte de délitement de la légitimité des gouvernements et de la base économique des États ;

4/ Il fait abstraction de la montée des inégalités et de la misère (augmentation de la population en bidonvilles notamment), de l’exclusion et de la ségrégation sociale, des migrations internationales et des tensions croissantes aux frontières ;

5/ Il fait abstraction de la montée des idéologies de crise irrationnelles, facteur de violence et d’instabilité sociale, idéologies corrélatives à l’impasse croissante d’un système qui se présente pourtant comme le couronnement de la rationalité moderne et ne sait donc répondre de ses propres crises.

Or ces paramètres ne sont pas des extrapolations excessives et pessimistes d’un avenir apocalyptique. Ils correspondent à la description amplifiée du monde actuel et constituent en ce sens l’approche la plus réaliste de l’avenir proche, étant donné que même dans l’hypothèse excessivement improbable d’une révolution inversant toutes ces tendances à la fois, l’inertie historique et l’héritage empoisonné du passé ne laissent aucun espoir à un « nouveau départ » sur des bases simplement neutres. Nous soulignons par là à quel point le modèle de transition présenté ensuite est charitable, lui qui fait abstraction de toutes ces crises pour se concentrer uniquement sur la possibilité théorique d’une gestion rationnelle des ressources dans le but de satisfaire les besoins fondamentaux de tous les humains dans un contexte de post-croissance.

Généralement, les scénarios que nous critiquons ne prétendent pas écarter tous ces paramètres. Au contraire, ils n’en ont jamais fini de parler de justice, de participation démocratique, de restauration de la nature, etc. Ils ajoutent donc à leur idée de base des contraintes supplémentaires qui ne font que la rendre encore moins plausible. Si nous écartons ici les paramètres sociaux, politiques, géopolitiques, environnementaux, etc. pour nous concentrer sur le seul aspect matériel du métabolisme industriel, c’est pour nous placer au niveau même du réductionnisme matérialiste qui constitue le langage commun de tous ces scénarios de transition et mettre à jour le cœur de leur impossibilité.

IV. Les trois paramètres principaux

Moyennant donc la mise à l’écart de tous les autres paramètres, un modèle minimaliste de transition énergétique ne s’intéresse qu’à la possibilité d’employer de manière optimale pour les humains des ressources existantes en respectant leurs limites de stock. Les trois facteurs principaux de ce scénario sont : 1/ le stock de ressources ; 2/ la taille de la population ; 3/ la définition des besoins.

1/ Il est supposé que toutes les ressources critiques ont dépassé leur pic de production. On évalue en effet à moins de cent ans le stock de la majorité des métaux dits critiques, bien que l’état réel des gisements, les techniques d’extraction et le taux de croissance économique puissent allonger ou raccourcir ces estimations. Une étude montre par exemple que la production d’acier inoxydable, métal qui occupe une place fondamentale dans l’économie, risque d’atteindre sa capacité maximale vers 2055 et décliner ensuite en raison de l’épuisement de l’un de ses composants, le nickel (l’acier inoxydable est un alliage de fer, manganèse, chrome et nickel). Les autres composants seraient épuisés dans environ 500 ans. Ce que montre cette étude, c’est que l’épuisement d’un seul composant constitue un facteur limitant, sachant que les composants de substitution sont soumis au même déclin inexorable. [8] Notre scénario se place à une époque où le pic de production est dépassé depuis longtemps : les ressources critiques n’offrent plus que des possibilités insignifiantes d’extraction qui n’entreront pas en ligne de compte ici.

L’immense majorité des ressources critiques est donc à ce moment-là en circulation dans l’économie. (Économie qu’on suppose encore en fonctionnement, sans préciser les fondements de son fonctionnement. Elle est supposée « post-croissance » bien qu’on ne sache pas non plus ce que cela veut dire. Il suffit de dire que les promoteurs d’un tel modèle post-croissance croient au découplage entre économie et croissance, même s’il est patent qu’aucune « économie » ne peut survivre à la fin de la croissance. Mais faisons-leur encore cette concession théorique, pour purifier la démonstration.)

Dans ce contexte consécutif à une déplétion de toutes les ressources critiques, on suppose que les ressources ne sont plus dans les sols mais existent sous forme de stocks de déchets à recycler. Les techniques de recyclage sont devenues matures. Le recyclage, disons à 99%, des déchets en circulation s’est généralisé. On appelle « mine urbaine » ces « gisements » de matières. A ce moment, les déchets aujourd’hui encore méprisés sont devenus de l’or — réalisant une équivalence freudienne entre l’or et la merde (qui a souvent scandalisé alors qu’elle est la vérité intime du mode de production capitaliste).

2/ On suppose que la population mondiale est stable, ayant également dépassé son pic, voire ayant commencé à décroitre. La possibilité d’une régulation politique de la population destinée à faire correspondre le nombre d’êtres humains aux ressources disponibles en quantité limitée étant autoritaire, elle est écartée dans notre modèle (ce qui ne veut pas dire qu’elle ne peut être privilégiée par certains décideurs). On se fie ici aux modèles démographiques prédisant une stabilisation ou un déclin de la population mondiale après le pic démographique.

On peut imaginer, parce que nous sommes ici particulièrement généreux, une répartition égalitaire à la surface de la planète, de sorte que chaque unité de production corrélée à des unités politiques dispose d’un stock donné de ressources qui n’ont plus besoin de voyager d’un bout à l’autre de la planète. Le temps des flux mondialisés est en principe révolu, à ceci près que le manque d’une seule ressource nécessaire aux matériaux composites sans lequel la fabrication industrielle est suspendue, est en mesure de relancer le circuit, de créer des tensions socio-économiques majeures ou d’interrompre la production (on l’a vu avec l’exemple de l’acier inoxydable).

3/ On suppose que la « sobriété » et le « rationnement » ont été introduits à très vaste échelle en raison des contraintes croissantes qui se sont mises à peser sur la rentabilité de l’extraction, comme le réclament à cor et à cri des tripotées de réformateurs. La chose a d’ailleurs déjà commencé, quoique de manière sporadique : le gouvernement français ne prétend-il pas subventionner la rénovation des passoires thermiques, la réparation des objets en fin de vie ou l’arrosage de l’agriculture avec des eaux usées ? Il va sans dire que ces mesures cosmétiques ne sont même pas correctement appliquées. Mais plus la crise s’approfondit, plus la réglementation deviendra — par nécessité — autoritaire. On extrapole ici cette tendance.

Dans notre modèle théorique, la mobilité individuelle a quasiment disparu, faute de ressources nécessaires à son maintien. L’obsolescence programmée a fini par être interdite, en raison du gaspillage de ressources qu’elle occasionnait. C’est maintenant l’allongement de la durée des objets qui prévaut. (La célèbre ampoule qui dure cent ans a été réhabilitée !) Il en va de même pour tous les autres biens de consommation, et notamment les appareils électriques. La fin des hydrocarbures a poussé le monde vers une électrification généralisée, mais la raréfaction concomitante de tous les matériaux critiques a également conduit à la suppression de tous les services considérés comme inutiles, tel le téléchargement intempestif de contenus internet, la mobilité intempestive (touristique par exemple), la mode et la publicité, etc. Toutes les choses qui sont aujourd’hui vainement dénoncées ont été éliminées, sous la pression de leur raréfaction.

On suppose généreusement aussi que toute la population mondiale a accès aux mêmes biens fondamentaux qui ont été déterminés sur la base d’une équivalence calorique : celle-ci remplacerait dans le futur le principe de la « taxe carbone ». Cette vision découle directement de la prise en compte élargie du problème énergétique, qui ne se limite évidemment pas aux émissions de carbone : la proposition de « carte carbone » par Yves Cochet contient par exemple en sous-texte un projet de rationnement généralisé de la consommation énergétique, soit une économie de survie [9]. Cela veut dire que le quart de la population mondiale qui vit aujourd’hui selon les standards des classes moyenne et supérieure occidentalisées aura vu baisser son niveau de vie, pendant que les trois quarts qui n’y ont pas accès l’auront vu augmenter.

(Remarquons en passant que le résultat d’une telle redistribution ne réduirait en rien la consommation actuelle de matières premières. La suppression du gaspillage des couches aisées ne compenserait en aucun cas l’accès de milliards de gens — qui aujourd’hui n’y ont pas ou peu accès — à des biens que notre société considère comme non négociables, tels l’électricité, l’internet, les transports publics, les infrastructures modernes et la production industrielle de biens ménagers. La généralisation d’un mode de vie « occidental » même « plus sobre » à l’ensemble de la planète sur une durée indéfinie de générations annule instantanément le bénéfice écologique de telles économies. En effet, le problème que pose la thermodynamique du mode de production industriel n’est pas la quantité et la répartition des marchandises, mais la façon dont elles sont produites, coextensive au mode de production capitaliste pris dans sa totalité. Tel est le secret de certains calculs qui affirment que même un sans-abri ou un moine bouddhiste consomment aujourd’hui davantage que ne le permettraient les limites planétaires : ce résultat est imputable au bénéfice qu’ils tirent de certaines infrastructures indépendamment de leur pouvoir d’achat individuel [10]. Le pouvoir d’achat individuel n’est pas la bonne échelle pour évaluer la surconsommation de ressources.)

On suppose aussi des besoins stables (fixés par des autorités spécialisées et un raffinement toujours plus pointu du contrôle social) et des ressources en quantité connue qui doivent être allouées de la manière la plus rationnelle possible, compte tenu du fait que les anciennes perspectives de substitution indéfinie s’éloignent de l’horizon, et avec elles, la possibilité même d’une innovation permanente.

V. Substitutions techniques

Il s’ensuit que le pic d’innovation est lui aussi derrière nous, au fur et à mesure que diminuent les possibilités de substitution, comme l’illustre encore l’exemple de l’acier inoxydable. Par substitution nous n’entendons pas ici des substitutions énergétiques absolues, puisque celles-ci n’ont jamais eu lieu historiquement [11] ; nous entendons des substitutions techniques supposées maintenir un niveau élevé d’attractivité et de rentabilité économiques. Celles-ci sont liées à l’échantillon de disponibilité en ressources et en énergie. Elles sont mathématiquement destinées à s’épuiser progressivement sous la contrainte de raréfaction des ressources. Il importe d’insister sur le fait que contrairement au discours sur la transition énergétique, la substitution technique interne à la production n’est ni une affaire de volonté politique ni une affaire de génie industriel ; car elle n’a rien à faire avec les intentions politiques et elle ne dépend pas des performances scientifiques. Elle dépend uniquement de l’énergie captée et convertie, laquelle a été depuis deux siècles en augmentation exponentielle du fait précisément du phénomène d’addition énergétique. La redescente énergétique forcée impliquera nécessairement le resserrement des possibilités de substitution technique, et donc la fin de l’ère de l’innovation.

C’est la raison pour laquelle la substitution technique est impossible à découpler de la croissance capitaliste. Seule cette dernière lui offre son éventail maximal de possibilités. Les louanges au progrès technologique ne sont que des fanfaronnades héritées de son époque de croissance. La production s’est engouffrée, avec ladite quatrième révolution industrielle, dans la substitution frénétique que lui permet l’intelligence artificielle pour tenter de contrecarrer le ralentissement de la croissance, ne faisant cependant qu’accélérer son propre déclin par les moyens qu’elle emploie pour l’éviter : elle décuple d’autant l’épuisement des ressources fossiles ou minérales, dont le taux de retour sur investissement ne cesse de diminuer.

Le caractère spectaculaire de certaines substitutions techniques, par exemple le remplacement progressif par la fibre optique des anciennes télécommunications par câble, se fait sous contrainte d’accélération des flux de production et de distribution pour les ajuster en temps réel (principe de la lean production). La prétendue réduction des gaspillages en termes de surproduction, d’attentes, de transport, d’étapes et de mouvements inutiles, de stocks ou de corrections et retouches ne fait que repousser sur le réseau global, compris dans sa totalité, les « bouchons » du trafic local. L’effet rebond est, de la sorte, non seulement constitutif du mode de production industriel, mais invisibilisé par le discours de l’optimisation. La densification et l’électrification des macrosystèmes lui fait subir un véritable tour de prestidigitation en présentant des économies locales là où le gaspillage total ne cesse de croître. Ceci est l’effet mécanique du phénomène de compensation systémique qui est propre au mode de production capitaliste : les investissements inhibés à un endroit du système empruntent automatiquement une voie concurrente moins inhibée. C’est l’une des raisons pour lesquelles aucune réglementation éthique ne saurait valoir de façon absolue dans le monde capitaliste : le flux est immédiatement redirigé vers des investissements moins empêchés.

Si donc, en période de croissance capitaliste, on n’observe que des additions énergétiques à l’échelle globale, la transition inéluctable vers un capitalisme sans croissance réduit inexorablement l’éventail de substituabilité technique que permettait, en phase ascendante, le phénomène d’additions énergétiques. Et si l’intelligence et la bonne volonté ne sont pas l’élément décisif en phase ascendante du capitalisme, elles le sont encore moins en phase de décomposition. Ce sont les coordonnées matérielles objectives du système qui dictent sa trajectoire. Il ne sert à rien d’invoquer les esprits pour conjurer cette contrainte mathématique, même en mettant toutes les IA du monde au service de sa résolution. L’IA ne fera, au mieux, qu’accélérer l’accomplissement du même telos.

Pour le dire autrement : le système capitaliste est irrémédiablement destiné à décroître économiquement et métaboliquement dès lors que le pic de remplacement du travail humain par le travail autromatisé croise le pic de substitution des ressources critiques. Une fois que ce point est atteint, non seulement l’économie globale se précipite dans une crise de reproduction (une crise de la valorisation) qui est une crise de sa base sociale, mais son obsession à trouver des solutions techniques plus rentables ne fait que précipiter davantage cette crise sociale en emportant dans sa chute sa base matérielle, c’est-à-dire le monde physique. C’est pourquoi Marx a pu dire si justement que le capitalisme finit par épuiser « les deux seules sources de toute richesse : la terre et le travailleur ». On comprend ainsi que nulle décroissance jamais ne sera « joyeuse ». Les décroissants qui encensent ce prétendu changement de système et se présentent comme des rénovateurs ne sont que les ventriloques d’une tendance qui est objectivement inscrite dans l’évolution du capitalisme : la « décroissance » est inéluctable. Dans un système défini par la croissance, elle ne peut être que catastrophique. Elle ne sera pas moins catastrophique si on lui ajoute la défense de la « simplicité volontaire ». Il faut ajouter que la vie sur cette immense décharge planétaire sera tout sauf « conviviale ».

VI. Recyclabilité

L’élément suivant que doit prendre en compte notre scénario de transition est la recyclabilité des ressources. Un grand nombre de ressources ne sont tout simplement pas recyclables : elles sont bloquées dans les infrastructures (bâtiments, routes, usines, etc.) ou perdues dans les usages dispersifs (peintures, encres, nanotechnologies, médicaments, engrais chimiques, etc.). Ils ne sont d’ailleurs pas seulement dispersifs, ils sont hautement et durablement polluants. Le modèle ne s’intéresse qu’à la partie d’entre ces ressources qui est recyclable, la partie qui peut être remise en circulation. Commençons par nous demander : que représente la production annuelle de douze milliards de tonnes de déchets industriels et ménagers dans le monde (même s’ils étaient entièrement recyclables) en regard des 100 milliards de tonnes de matière qui chaque année entrent dans l’économie [12] ? Ce décalage n’est pas sans inquiéter même les tenants de l’économie circulaire : car pour recycler, encore faut-il avoir suffisamment de déchets… Ceci explique en particulier l’imposture suédoise, pays qui se présente depuis des décennies comme le champion du développement durable. Non content de dissimuler une gigantesque affaire de trafic de déchets ainsi qu’un abus de marché carbone compensés par le Ghana, ce modèle doit importer tellement de déchets de l’étranger (pour faire tourner ses usines d’incinération ou de production de carburant) qu’il démontre à lui seul le cercle vicieux de l’économie circulaire : elle puise ailleurs les ressources en déchets nécessaires à son modèle « circulaire». Elle nécessite une production massive de déchets. Et ceci serait « durable » ?

Les ressources recyclables sur lesquelles s’appuie notre scénario de transition sont donc celles qui, lors de la fin de vie des objets ou de certaines infrastructures en démantèlement peuvent être (presque) intégralement récupérées dans un modèle de recyclage efficace. Leur cycle de vie aura été allongé au maximum. Cela ne veut pas dire qu’il est éternel : le béton armé, par exemple, souffre d’une corrosion plus rapide que beaucoup d’autres matériaux de construction.

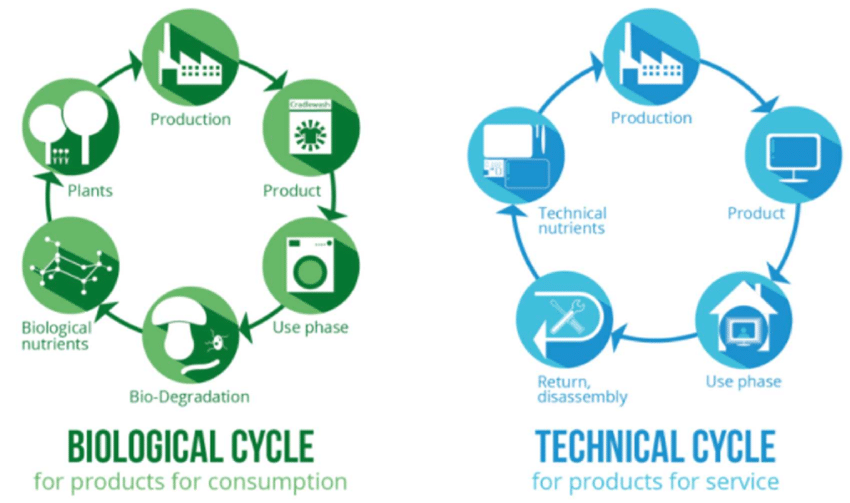

A partir de ce stock — restreint — de ressources recyclables, le modèle de transition affirme qu’il est possible moyennant des politiques adéquates et des disruptions scientifiques (dont nous avons dit plus haut ce qu’il en est) d’optimiser la valorisation économique des déchets vers un modèle dit « cradle to cradle » [13] : une boucle fermée où tous les déchets repartent dans un nouveau cycle de production. Par exemple, le matériau obtenu par recyclage du textile a récemment trouvé son petit label de circularité : c’est le circulose.

Mais si le verre ou les métaux sont dits 100 % recyclables, cela ne signifie pas que la dispersion et les mélanges multicouches caractéristiques des gains d’efficience qui sont recherchés actuellement permettent 100% de recyclage. C’est pourquoi celui-ci reste surtout théorique et peut être actuellement annoncé en grandes pompes sous le label « recyclable » (et non pas recyclé), qui n’est qu’une allégation commerciale. De plus, il a été montré que la durabilité et la recyclabilité ont tendance à s’exclure mutuellement. L’insistance sur l’une des deux « vertus » met en œuvre un effet pervers (qui est tout bêtement un effet thermodynamique) en diminuant la qualité de l’autre, tandis que la prise en compte des deux n’a pas de véritable bénéfice écologique, puisqu’elles s’annulent mutuellement [14].

Pour finir, le postulat du tout-recyclable ne concerne qu’un petit nombre de matériaux. Le recyclage du plastique, par exemple, ne saurait être qu’un downcycling, qui connaitra donc un déclin historique. Le recyclage de papier produit pareillement du papier de moindre qualité, etc. Le recyclage des déchets produit lui-même des déchets qui, lorsqu’on les valorise dans un nouveau cycle de production, produisent à leur tour des déchets, etc., en suivant un processus d’entropie inexorable généré par le processus industriel lui-même, et non, comme on pourrait le croire, par l’effet d’une loi de la nature. Il y a enfin des matières utilisées dans la production industrielle dont le stock terrestre est irréversiblement ponctionné, tel le phosphore pour les intrants agricoles, ou dont les effets secondaires cumulatifs sont irréversibles sur les équilibres planétaires, telles les émissions de dioxyde de carbone.

Autant de raison de se garder de miser sur une recyclabilité de 100%, même optimisée par « l’écoconception ». Mais par un ultime acte de générosité théorique, et bien que ce soit matériellement impossible, accordons à ces matériaux en circulation un taux de recyclabilité proche de 100%, grâce à une explosion future d’ingéniosité technologique (que nous avons cependant démontrée être impossible en vertu du dépassement du pic d’innovation). Et convenons d’ores et déjà que nous avons été si généreux avec notre modèle qu’il relève d’une pure utopie. Il est désavoué avant même d’avoir été critiqué. Ce scénario de circularité ne parle pas de notre monde, de ses contraintes matérielles et sociales, de son développement interne, de sa dynamique historique. Il se situe dans la sphère abstraite d’une réflexion statique sur les stocks physiques, détachée de tout contexte et de toute réalisation concrète.

Poursuivons-le quand même puisqu’il est selon nous le plus petit commun dénominateur de tous les scénarios de transition actuels et qu’il s’agit de démontrer leur absurdité.

VII. L’optimisation : un tonneau percé

Nous avons donc : une population stable, des besoins définis et un stock de ressources défini. Il s’agit, dans ce scénario statique, d’ajuster entre eux ces trois paramètres le plus efficacement possible au moyen d’un modèle d’allocation optimal fondé sur le recyclage. Il s’agit d’une approche circulaire qui n’imposera pas de renoncements supplémentaires, lesquels, suivant ce modèle qui a déjà retranché le « superflu » de la production et de la consommation, risqueraient de porter atteinte à ce qui a été défini comme besoins fondamentaux et donc à la survie totale ou partielle de l’humanité.

Ces paramètres — population définie, besoins définis, ressources définies — constituent le squelette de notre modèle. Un squelette d’une pauvreté abyssale, qui n’a rien à nous dire de ce qui fait le sens de la vie humaine. Il n’est même plus de l’ordre de la « survie augmentée » (Guy Debord) que nous offrait la société de consommation ; il est déjà de l’ordre de la « survie administrée ».

Son idée princeps est celle d’un optimum. Celui-ci est une pure idéalisation spatio-temporelle : la radiographie d’un état qui n’a jamais existé ni dans la nature ni dans la société, mais que l’économie politique se pique régulièrement d’imaginer, et que le marginalisme modélise sous la forme de l’équilibre général walrasien. Il est rattrapé, depuis un demi-siècle et les travaux du Club de Rome, par la question d’un rendement thermodynamique optimal de l’économie dans un contexte de limites indépassables. Le modèle circulaire est donc, nous dit-on, incontournable, car imposé par le goulot d’étranglement dans lequel sont engagées nos sociétés dites « thermo-industrielles ».

Mettons donc l’idée de cet optimum à l’épreuve de ses propres critères : il prétend pouvoir offrir à nos descendants une vie sobre et digne sur la base d’une « économie circulaire », voire « quasi-circulaire » ou « permacirculaire » [15]. Ces trouvailles d’ingénieur et d’économiste combinent en un seul oxymore le circulaire et le non circulaire ! A y regarder de plus près, l’idée d’une limite quantitative « soutenable » établie par quelque chose comme « une consommation de flux à peu près constante » [16] néglige totalement les principes thermodynamiques dont elle prétend tenir compte et est pour cette raison d’une approximation scientifique confondante.

Car voici où mène cette idée : le stock de matériaux disponibles, qui selon les contraintes de départ, ne peut plus croître, ce stock est supposé tourner en boucle et assurer une économie stationnaire (à peu près) indéfinie. Pourtant, chaque tour de recyclage — et ce, quel que soit l’allongement de la durée de vie des objets — nécessite la mise en branle d’une industrie du recyclage qui serait dans ce modèle l’industrie ultime (puisqu’on a supposé le pic d’extraction et le pic d’innovation loin derrière nous). Cette industrie n’est pas différente d’une industrie classique. Son fonctionnement physique repose sur l’existence de bâtiments, de machines, de moyens de transport pour acheminer les objets et les redistribuer, et donc de tous les moyens énergétiques afférents.

Chaque tour de recyclage, aussi économe soit-il, nécessite un apport énergétique supplémentaire qui n’est pas couvert par une quantité fixe de matériaux. Chaque processus de recyclage demande « plus » d’énergie que celle couverte par les besoins stables d’une population stable. Chacun de ces processus ponctionne donc une partie du stock de ressources supposé alimenter une « économie stationnaire ». Et plus la disponibilité de certains matériaux diminue, plus cette « économie » ralentit. Cette économie — si c’en est une, mais rappelons que c’est une pétition de principe — continue inexorablement de ralentir et corollairement, d’augmenter l’entropie industrielle. Cette tendance n’est donc pas une preuve de vertu écologique. L’économie cesse de croître, de produire et de consommer, parce qu’il n’y a plus d’intrants pour croître, produire et consommer, et non pas parce que l’économie serait devenue vertueuse. Toute la diversité historique, sociale et naturelle s’achemine — au ralenti dans ce modèle — vers son propre accomplissement comme poubelle planétaire (son entropie économique maximale).

Le modèle logico-mathématique qui serait capable de créer une économie auto-régénérative permanente est celui que propose une vision cybernétique du monde. Cette vision superpose l’histoire naturelle de la terre avec un modèle fossilisé de métabolisme circulaire : une contradiction dans les termes. Un métabolisme n’est jamais circulaire ; il demande toujours un apport énergétique extérieur, qui, pour les êtres peuplant cette planète, leur vient uniquement du soleil (et dans une mesure extrêmement réduite, du centre de la terre). Mais l’apport énergétique du mode de production capitaliste ne lui vient pas seulement du soleil, il lui vient du futur ; car il vit à crédit. Il dévore le futur en promettant de le transcender.

Lorsque ce modèle tente d’intégrer le futur dans ses indicateurs, c’est sur le mode instrumental d’une substituabilité abstraite des ressources naturelles considérées comme des « actifs ». On intègre alors dans les prix d’aujourd’hui le calcul de leur épuisement, afin de « facturer correctement à l’économie la consommation de sa dotation en ressources » [17]. Cette vision économique centrée sur une dotation naturelle fixe doit nécessairement — c’est-à-dire en vertu de ses propres principes — converger vers la marchandisation totale de tout ce qui existe, indépendamment des compétences intellectuelles des économistes qui paraissent ici particulièrement bornées. C’est en vertu de ce macabre principe qu’on a pu évaluer par exemple à combien de milliards s’élèvent les « services écosystémiques » rendus par les pollinisateurs à l’économie. Cette vision doit nécessairement aussi miser sur la substituabilité des ressources non renouvelables par des ressources dites renouvelables : la circularité est donc son credo fondamental. Le scénario de circularité n’invente rien, il ne fait que remonter à la surface du discours économique le noyau même de son autojustification.

Un autre paradigme de société ne se préoccuperait ni d’une quantité finie de ressources, ni de la taille de la population, ni de son allocation optimale, ni de faire durer la combinaison de ces variables. Le souci de faire entrer ces variables dans un modèle de « durabilité » les confronte aux termes de leur propre présupposé, à savoir une définition rigoureusement survivaliste de la vie humaine, qui est l’essence de l’économie définissant l’humain comme acteur d’une lutte acharnée contre tous les autres, pour sa propre survie. Or jamais les sociétés humaines ne se sont données dans le passé une telle définition d’elles-mêmes. Cette définition n’est pas une donnée de la nature, pas même de la nature humaine [18].

Le modèle de circularité se fonde sur une vision homéostatique idéale du système. Il s’agit bien évidemment d’une homéostasie dynamique qui, conformément au principe cybernétique de la boucle de rétroaction, ne cesse de réintroduire de l’information (par exemple les modifications de l’un des trois paramètres de base). Mais ces nouvelles informations ne sont que des ajustements « dans le temps » de ses termes de départ. Elles sont dans le temps et non pas temporelles. Elles nient la transcendance du temps historique qui est celui-là même du temps évolutif ayant mis à disposition du capitalisme industriel le fameux « stock de ressources » pillé jusqu’au dernier grain de sable et jusqu’à la dernière goutte de pétrole. Cette négation du temps se manifeste précisément dans la haute entropie industrielle.

VIII. Quête du mouvement perpétuel

L’ « économie circulaire » ne constitue en aucun cas une révolution de la vie, une révolution qui délivrerait le temps de vie des humains de la griffe du « travail abstrait » (Karl Marx). Il ne les sort pas de la nécessité de produire pour alimenter la croissance, fût-elle une croissance en décroissance (ce qui signifie travailler toujours plus pour obtenir toujours moins de valeur économique et toujours moins de ce qu’on pourrait appeler ici le « quotient métabolique » du monde social, à l’image de celui des microorganismes vers quoi la cybernétique tend à le confondre). Vous direz que nous nous nous sommes précisément placés dans une perspective post-croissance. Tous nos vaillants faiseurs de modèles ne sont-ils pas soucieux de sortir enfin du « dogme de la croissance » dont ils croient pouvoir contrôler les paramètres pour les mettre au service d’une économie régulée ?

Mais la croissance est-elle simplement un « dogme » qu’il faudrait ôter de la tête des économistes ou est-ce le moteur réel du système capitaliste ? Nous retrouvons la croyance dans le fait que la croissance n’est qu’une fausse idée qu’on pourrait sans problème retrancher de l’économie pour ne conserver que le « meilleur » de l’économie, à savoir la satisfaction raisonnée des besoins humains. Nous voici revenus à l’apologie déguisée du fordisme qui correspondait à une fenêtre de croissance dans la trajectoire historique du capitalisme. Mais nous aurions maintenant une curieuse formule, une dont en réalité personne n’a encore vu la couleur, celle d’un keynésianisme sans croissance ! Le gâteau est de plus en plus petit mais on serait de plus en plus équitable pour le partager !

Cette approche laisse penser qu’on pourrait avoir un capitalisme sans capitalisme comme on a du café décaféiné, du pouvoir sucrant (saccharine) sans sucre, de la bière sans alcool, de la margarine sans cholestérol, du chorizo végane, du diesel sans émissions de carbone (biodiesel), etc. Le capitalisme ne fait pas que promettre la diminution constante des coûts de production (et corollairement l’augmentation du pouvoir d’achat), il ne cesse aussi de promettre le retranchement du coût métabolique de ses propres produits, comme ceux dont on vient d’établir la liste. Le comble de ce type de promesse, celle sur laquelle repose tout son édifice idéologique, reste quand même une économie sans travail humain, voire sans entropie !

Ceci se résume à conserver tous les présupposés du capitalisme, tout en lui ôtant son moteur (la croissance) : comme une carcasse de voiture qui devrait continuer à rouler, mais sans moteur. Cette métaphore ne croit pas si bien dire : elle présente le spectre du mouvement perpétuel qui fonde le capitalisme (et non pas son dépassement). La prétendue « économie circulaire » est une version vulgaire du mouvement perpétuel. Comme les économistes savent depuis le début que le capitalisme ne pourra pas croître indéfiniment, la solution à son problème serait en effet le mouvement perpétuel.

S’il pouvait modéliser et réaliser le mouvement perpétuel, le capitalisme rejoindrait les temps géologiques, voire les temps cosmiques qu’il a pourtant exclu de ses prémisses en instaurant un système de croissance qui réalise le contraire de cet objectif. En effet, dans le monde normal, on ne peut pas à la fois brûler sa bougie par les deux bouts et maintenir la flamme pour l’éternité ! Ou comme l’affirme le dicton anglais: « You can’t eat the cake and have it ». Mais le fonctionnement capitaliste suppose que si, cette chose impossible est possible.

Le transhumanisme, par exemple, pense qu’on peut manger le gâteau et le garder en réserve, moyennant un saut spéculatif qui relève d’une croyance animique en l’autonomie de la technique. Il s’agit littéralement ici de recréer ses propres conditions — chose dont la logique moderne a pourtant démontré l’impossibilité. La différence entre l’homme et la machine est que l’homme n’a pas été créé par l’intention d’un tiers (si on écarte l’hypothèse d’un créateur) ; la machine, si. Le dieu transcendant a donc été sécularisé et rapatrié dans l’immanence de la technoscience. L’homme serait capable de rejoindre ses conditions, et ce faisant, à force de l’imiter, à recréer le dieu absent de la transcendance.

Le fond de la thermodynamique n’est donc pas l’acceptation de la mort thermique de l’univers — qui du reste n’est à ce jour pas démontrée — mais la maîtrise d’un savoir des origines qui pourrait agir sur les fins, et peut-être en renverser le cours. Ou encore retourner le futur que le capitalisme est en train de dévorer en condition d’une transcendance temporelle du présent. Le cycle thermodynamique qu’il s’agit de boucler sur soi, celui de l’entropie qui devrait tendre vers zéro, est identique à celui de la limite ultime du savoir. Un savoir qui serait capable de réintégrer ses conditions dans son propre processus circulaire comme dans une auto-génération permanente. Ceci rejoint parfaitement les spéculations des cybernéticiens sur une machine capable de se reproduire.

La limite à l’infini de notre modèle faussement stationnaire est le temps géologique, voire cosmique, qu’il se propose de rejoindre sur l’échelle inversée de sa propre ignorance. Il intègre le temps sous la forme d’un facteur de finitude étiré vers l’infini. Une fonction mathématique peut le faire. Le monde matériel ne le peut pas, parce que cela impliquerait l’omniscience (la thermodynamique devait donc nécessairement déboucher aussi sur une théorie de « l’information » et de « l’entropie d’information »). Cela impliquerait de savoir, par exemple, s’il existe à un moment du développement technoscientifique, un saut qualitatif capable de renverser les lois connues de la physique. Or ce point est indémontrable. Il n’est que l’objet d’une croyance scientifique qui peut nous coûter la seule planète que nous avons.

La recherche de mouvement perpétuel implique ainsi de vouloir faire se rejoindre le fini et l’infini en prenant pour otage le monde matériel où il est supposé se réaliser. Ce but est à la base du mode de production capitaliste, qui tout à la fois impose une temporalité bornée aux activités humaines immédiates et prétend récupérer à la limite, par itération, l’infini qu’il a d’abord exclu de son opération. Cet infini n’a plus rien d’enchanteur, il n’est qu’une morne répétition tendant vers le rien (où l’on retrouve, au passage, la formulation freudienne de la pulsion de mort tirée de l’observation de la compulsion de répétition inconsciente). Son athéisme apparent n’est que le prétexte d’une téléologie matérialiste sacrificielle. Celle-ci prend les humains au corps en les contraignant de participer à ce sacrifice, tour à tour producteurs de valeur et consommateurs de richesse capitaliste — et rien d’autre. Cette eschatologie se présente pourtant sous le masque d’un athéisme et d’une invitation individuelle, faussement innocente, à jouir de la vie. Tel est son ultime paradoxe : le capitalisme promet quelque chose de fabuleux et creuse, ce faisant, son propre tombeau. Il fusionne avec le néant en chantant sa gloire éternelle.

IX. Spécificité du mode de production capitaliste

Il est indubitable que les anciens empires avaient déjà le potentiel de détruire leur environnement humain et naturel comme nombre d’auteurs effondristes s’attachent à le montrer depuis plusieurs décennies. Mais ces empires ne plaçaient pas au cœur de leur projet de civilisation un modèle statique des stocks de ressources supposé alimenter une compulsion de croissance décroissante autonome et indéfinie. L’objet de leurs efforts n’était pas de libérer de toute entrave cette force de développement autonome — quitte à risquer l’éradication des humains —, elle avait pour but de grandir l’homme sous le regard des dieux.

Les Romains ne prenaient pas en compte le temps géologique des ressources qu’ils utilisaient pour construire des routes et des aqueducs. Ils pouvaient donc en abuser, comme d’autres civilisations après eux. Mais ils ne prétendaient pas en même temps éterniser la flamme, si ce n’est par l’influence de leurs constructions monumentales sur la postérité. L’éternité était le sentiment de grandeur saisissant les humains devant ce qui les dépasse et devant leurs propres œuvres. Il n’y avait aucune idée de faire fusionner matériellement le destin et les productions spirituelles de l’humanité avec la bactérie, avec l’atome, avec la cellule ou avec le bit d’information. Kant est le dernier d’une espèce disparue lorsqu’il s’écrit : « Deux choses remplissent le cœur d’une admiration et d’une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes […] le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » [19] Il est cependant déjà moderne en ce qu’il prononce ici la séparation fatidique, que même Descartes n’aurait jamais osée, entre le ciel et la terre. La loi morale et la loi cosmique ont radicalement cessé de coïncider, et l’entreprise technoscientifique dont le transhumanisme est la quintessence, ne cessera plus de vouloir les faire fusionner par le faux infini d’un progrès itératif.

Les humains du passé n’avaient donc aucune notion de croissance, cette croissance qui commence par décoller de façon exponentielle et qui, passée son propre pic, décroît vers zéro, quoiqu’en disent les techno-optimistes. Son milieu — ici le système-Terre — définit sa limite. Une décroissance à l’infini (sa modélisation ressemble alors à une courbe de Gauss) est suspendue à la possibilité hypothétique d’une innovation technoscientifique qui, à un moment inconnu, inverserait la courbe. Elle entretient notamment l’idée d’ouvrir le système-Terre, qui est un système thermodynamique fermé, ou de maîtriser les réactions atomiques qui se produisent sur le soleil par la maîtrise de la fusion atomique.

Les anciens se contentaient de prélever des ressources dans l’environnement, parfois excessivement, mais sans aucun projet de société visant la convergence totale des ressources disponibles avec un optimum de productivité défini par des critères économiques. Leurs excès ne pouvaient donc que rencontrer les limites sociales et environnementales immédiates, celles de leur propre monde physique et social. Et c’est bien ce qui s’est passé jusqu’à récemment, sans menacer l’intégralité du système-Terre. En revanche, les limites sociales et environnementales du mode de production capitaliste sont, mathématiquement, celles qu’il se propose lui-même d’atteindre : la dévoration de la totalité du monde social et matériel en deux temps, une phase de croissance et une phase de décroissance. Donner à cette décroissance une limite tendant vers l’infini, susceptible de fournir le sursis vers une possibilité disruptive qui n’existe pas encore, c’est ce qui distingue la compulsion de croissance capitaliste d’un simple « excès » matériel, et encore davantage de tout excès symbolique. Il ne s’agit pas d’un excès quelconque, il s’agit d’un « sens qui se donne pour absolu » (Lacan).

Mais comme le capitalisme est aussi une anthropologie qui véhicule une certaine idée de la nature humaine, le « début » qu’il s’agit de rattraper est souvent présupposé comme le début des sociétés humaines, associé à la prétendue sédentarisation du néolithique. Le livre de David Graeber et David Wengrow Au commencement était… (2021) démontre précisément en quoi l’idée d’une révolution néolithique est un mythe. Le mythe de la transition énergétique ne peut pas se passer de son mythe des origines. Il peut aller le chercher dans un passé encore plus ancien, lorsque la découverte du feu annonçait la formidable aventure d’une espèce qui, pour avoir découvert le feu, périrait par le feu. De la sorte, l’économie moderne s’absout de sa propre logique en s’inventant le récit de sa propre « nature », qui est sa mythologie. Le « début » posé dans la définition est celui qui se retrouve de l’autre côté de la courbe, dans cette éternisation de la limite vers zéro à l’infini que propose « l’économie circulaire ». Elle trouve à la fin ce qu’elle a posé au début, l’agriculture pour certains, le feu pour d’autres, la machine à vapeur pour d’autres encore, grands pourfendeurs des énergies fossiles. Les scénarios transhumanistes sont plus ambitieux encore. Ils s’intéressent à rien moins qu’aux débuts cosmologiques et prétendent pouvoir s’y aligner en créant une « intelligence artificielle générale » qui aurait la capacité de multiplier son « intelligence » de façon à transcender les dernières limites physiques et conquérir l’univers. Une telle machine serait le parfait accomplissement du « sujet automate » (Marx) émancipé de toutes les contraintes matérielles qui pèsent sur lui.

X. L’entropie, effet matériel de la quantification capitaliste du temps de travail

Le début et la fin d’une transformation soumise aux lois de la thermodynamique est toujours une décision arbitraire, de même que les frontières spatiales du système étudié. On retrouve dans le solde entropique les conséquences de la définition des frontières spatio-temporelles posées pour réaliser un bilan thermodynamique.

Le modèle stationnaire qui prétend éterniser le capitalisme (bien qu’il lui soit en toute logique antinomique) comporte une différence insurmontable avec les cycles naturels dont il prétend s’inspirer, c’est que la nature ne vise pas à optimiser un stock de ressources jusqu’à la dernière poussière. L’équivalence entre cycle biologique et cycle technologique est en ce sens une pure supercherie. L’idée de nature qui est celle du capital n’est qu’une projection téléologique de sa propre rationalité instrumentale, fondée sur la mise au travail combinée de toutes les forces naturelles et sociales dans le but de les mettre au service du processus de valorisation. Il ne les appréhende que dans l’équivalence abstraite de la formation des prix, son seul outil de mesure, cependant que les tenants de « l’économie circulaire » prennent cette abstraction pour le fondement naturel de l’économie. Leur modèle comporte pour cette raison une différence insurmontable avec toute société qui l’a précédé. Les courbes économiques modélisent la réalisation matérielle de la rareté économique, et ce, jusqu’à l’assèchement complet de toutes les richesses naturelles qui ont, au cours des millénaires, permis aux groupes humains d’émerger comme sociétés dispendieuses. Elles étaient si dispendieuses qu’elles étaient plus préoccupées de rites et de sacrifices que d’économiser leurs dernières ressources !

Toute ressemblance de ce modèle avec le fonctionnement d’une autre société est donc exclue. Les sociétés « stationnaires » — bien que cette expression n’ait aucun sens — n’ont jamais mis à leur fondement l’économicisation et la transformation industrielle du monde. Par conséquent, elles n’ont jamais été confrontée à une rareté systémique, tout au plus à des pénuries sporadiques. Notre modèle de transition, lui, se collète à la rareté systémique qui est son principe de base. En toute méconnaissance de cause, il ne fait que traiter les conséquences de son propre présupposé. Au prétexte de faire se rejoindre ses propres conditions reculées dans des temps immémoriaux, il ne rencontre jamais que son propre reflet au bout du processus.

Les trois facteurs considérés comme quasi-statiques — population, besoins, ressources — sont abstraits du flux énergétique qui en alimenterait le maintien dans une durée indéfinie. Un modèle de circulation constante implique nécessairement le renforcement de son coût entropique, celui de l’irréversibilité temporelle. L’irréversibilité est le coût réel, ignoré, de tout modèle économique « stationnaire ». L’économie moderne étant fondée sur la rationalisation et la socialisation du temps de travail, toute tentative de « gagner du temps » de travail ouvre un gouffre entropique qui n’existait pas dans une société qui ne se préoccupait pas de rationnaliser son temps production. Il n’y a pas moyen de rationnaliser le temps de production — qui est la justification de toute production industrielle — sans précipiter le monde dans une spirale entropique qu’aucune « économie circulaire » — une contradiction dans les termes — ne peut conjurer.

Par conséquent, l’entropie est la vérité de la rationalisation capitaliste du temps de travail. On ne peut jouer au plus malin avec cette conséquence sans remettre en question radicalement le mode de production capitaliste, c’est-à-dire en cessant de proposer des pièces de rechange pour continuer à faire tourner la même machine.

XI. Les technologies de conversion au cœur de la contradiction en procès

Rappelons que par définition, l’énergie étant une grandeur constante, elle ne saurait être « renouvelable ». Les rayons du soleil eux-mêmes ne sont pas renouvelables au sens géologique du terme, ils ont seulement une durée de vie géologique qui outrepasse notre horizon social. Pourquoi donc les nommer « renouvelables » si ce n’est pour induire l’idée du mouvement perpétuel ?

Quant aux énergies solaires photovoltaïque ou éolienne, contrairement aux installations préindustrielles (comme les moulins à vent qui ne faisaient que transférer l’énergie cinétique du vent et non la convertir), elles nécessitent des technologies de conversion qui créent de manière structurelle « l’effet rebond » repéré par certains au cœur de la production industrielle. Il n’est pas un mystère insondable mais un effet direct des lois de la thermodynamique. Les processus industriels peuvent se résumer, du point de vue métabolique, à la systématisation de la captation d’énergie par la mise en conversion des formes d’énergie entre elles. La conversion énergétique et la substitution technique sont le moteur de ce métabolisme social et la vérité de son affinité avec la thermodynamique.

On ne peut pas tricher avec les lois de la thermodynamique : l’énergie est toujours prise quelque part, et plus on cherche à en optimiser la captation, plus on augmente le solde entropique de la transformation matérielle du monde. On se précipite alors contre la limite ultime, celle de l’énergie qu’il faut pour obtenir de l’énergie, qui est aussi celle de l’intention instrumentale qui a été substituée par l’économie à tous les hasards d’une histoire ouverte.

Car les technologies de conversion ne sont pas seulement « non renouvelables » par définition, elles sont aussi coûteuses en entropie. Les convertisseurs ont tous en effet un rendement inférieur à 1, et ce sans exception. La production capitaliste-industrielle se caractérise par la prolifération des technologies de conversion, qui explique la centralité de la catégorie d’énergie pour son fonctionnement. Un monde sans convertisseurs énergétiques, ni volonté d’optimiser cette conversion, n’a que faire de la catégorie d’énergie.

Il est impossible de faire tourner une « économie circulaire » — et son industrie, même ralentie — à partir d’un stock de matériaux critiques, sans ponctionner progressivement ce stock de matériau, et donc aussi la population supposée stable qu’il est supposé nourrir. Inclure les infrastructures énergétiques « renouvelables », c’est-à-dire les convertisseurs énergétiques inhérents à la production industrielle — dans le modèle statique de base révèle l’impasse irrémédiable de l’énergie nécessaire à leur propre renouvèlement, soit l’énergie qu’il faut pour optimiser la captation de l’énergie. Edward Thomas Odum appelait cette limite énergie nette.

À partir de la notion d’émergie, soit l’énergie directe ou indirecte nécessaire pour produire un bien ou un service ramené à une unité d’énergie solaire, Odum identifia à la fois le problème de l’énergie nécessaire pour rendre une source d’énergie utilisable, et le problème de la quantification de la qualité de l’énergie, en quoi il prenait l’entropie à l’envers. Cela le conduisit à formuler une notion de hiérarchie énergétique pour rendre compte du « travail » de la nature et du « travail » de la société, traduits par des transformations énergétiques qui ne sont pas toutes équivalentes, analyse qui fut largement rejetée alors qu’elle restait conforme au cadre fondamental de la société industrielle-capitaliste. Ses recherches visaient donc l’intégration de toutes les sources d’énergie, comprises comme l’expression d’une capacité de travail universelle, dans un schéma qui rend compte au mieux de leur capacité différentielle de travail. On y observe pas à pas la naturalisation de la catégorie de travail, aussi bien dans le domaine de la physique que dans le domaine de la société. Ce faisant, Odum renouvelait, quoique de manière plus subtile, les vieux modèles de monisme énergétique qui considèrent l’énergie comme la mesure universelle de tous les types de « travaux » effectués par les êtres humains comme par la nature. Il poussait en quelque sorte le réductionnisme énergétique jusque dans ses ultimes retranchements, à savoir en prétendant réintégrer à l’intérieur même de ce monisme amélioré une notion de différence qualitative quantifiable. Convaincu de la naturalité de la catégorie d’énergie, conformément au paradigme économique, il ne faisait que parfaire ainsi sa prise en compte en abordant d’abord la quantité sous le sceau de la qualité, puis la qualité sous le sceau de la quantité. Les conséquences environnementales de l’application inconsidérée d’un principe énergétique universel par la production industrielle commandaient alors selon lui de mieux connaître et de mieux gérer ce principe limitant (mais non de tirer l’ultime conséquence de la prise en compte de ses limites indépassables).

Ceci nous indique au moins la limite physique ultime d’un métabolisme social qui rencontre au bout de sa propre logique le problème de l’énergie qu’il lui faut pour optimiser sa propre captation d’énergie. Le concept d’entropie rend compte de cette limite, dont Georgescu-Roegen, à l’inverse d’Odum, affirmait à juste raison qu’elle n’est pas quantifiable. La seule chose en effet qui est quantifiable est le travail que permet de réaliser une source d’énergie disponible.

Ni l’énergie ni l’entropie ne sont des grandeurs tangibles de la physique, même si elle peuvent faire l’objet de calculs ; elles sont le concept adéquat d’une dynamique sociale qui s’est donné pour finalité non seulement de produire quantitativement toujours plus de transformations matérielles (qui sont autant de processus métaboliques irréversibles), mais aussi, avertie du processus entropique qu’implique cet objectif, qui tente de se soulever par les cheveux en prétendant faire tendre l’entropie vers zéro, c’est-à-dire en prétendant supprimer l’effet qualitatif de son propre objectif quantitatif. Ces notions correspondent à la fiction opératoire du « quelque chose » quantitatif et qualitatif qui sous-tend matériellement la totalité des transformations industrielles, substrat ultime de son réductionnisme matérialiste. Le problème du monde capitaliste n’est pas seulement celui de la captation et de la conversion technologique de ce « quelque chose » appelé énergie, c’est celui de l’autonomisation de cette captation comme programme universel, traduit dans l’augmentation exponentielle de ses infrastructures de production et de distribution.

Encore une fois, il ne s’agit pas seulement ici d’un « excès » quantitatif qu’on pourrait comparer aux conséquences de toute entreprise pharaonienne. Il s’agit d’un paradoxe qualitatif : il est impossible de réduire à zéro l’entropie secondaire induite par l’effort de réduire l’entropie primaire du système. Ou dit autrement : l’effort d’optimisation énergétique d’un système a lui-même un coût énergétique incompressible. Cet effort n’a rien à voir avec les lois de la physique, bien qu’il leur soit ultimement soumis : il manifeste une obsession purement dérivée du capitalisme, un effet de la rationalité instrumentale qui est l’application aux sciences de la nature de la finalité capitaliste du retour sur investissement. La thermodynamique est l’expression théorique adéquate de l’impasse énergétique du capitalisme, de même que les théorèmes d’incomplétude de Gödel en sont l’expression logique.

Le fait que l’énergie est une grandeur constante qui ne se laisse pas économiser, puisque son bilan global est toujours le même, explique le phénomène appelé « effet rebond » qui ne cesse de stupéfier les économistes : toute recherche locale d’efficience énergétique produit une augmentation entropique au niveau macroscopique. L’énergie « gagnée » quelque part est forcément prise ailleurs, et la transformation qui vise à capter cette énergie et obtenir un gain d’efficience local augmente le coût entropique total. La tendance à vouloir supprimer cet effet en maximisant l’efficience ne résout pas ce résultat contre-intuitif, sauf à repousser, comme le font les scénarios les plus fous, les limites du système vers l’espace ou les fonds marins, ou encore vers le futur. Ceci ne fait que retarder le verdict de la facture énergétique finale. Car les « économies d’énergie » sont le tonneau percé de l’économie. Il n’y a aucun moyen d’économiser l’énergie sans accélérer son gouffre entropique. Toute idée, tout projet, de capter et optimiser l’énergie implique sa contrepartie qualitative négative. L’économie n’est rien d’autre en soi que le mode de production qui instaure l’ouverture de cette spirale et tente ensuite de donner à la spirale une forme circulaire idéalisée. C’est là le sens de la « science économique », qui n’est scientifique que par défaut, parce que son telos délirant (le mouvement perpétuel) ne peut pas faire autrement que d’en passer par les lois de la physique ; il en dépend nécessairement, fût-ce dans l’espoir de les transcender.

Cette réalité peut être illustrée par le fait qu’il n’existe pas de procédé industriel de séparation des composants et de valorisation des déchets sans une telle entropie secondaire. Dans son étroitesse instrumentale, l’économicisation du monde induit une production intrinsèque et croissante de matière inutilisable, une perte qualitative. La perspective prétendument vertueuse de la transformer en valorisation indéfinie de ses propres déchets n’est qu’une spirale entropique qui prétendrait se refermer sur elle-même, un peu comme si on proposait à quelqu’un de se nourrir de ses excréments (ce que font certains animaux, mais de manière très sporadique). C’est d’ailleurs bien le titre du quatrième chapitre du célèbre ouvrage Cradle to cradle : « Déchets égalent nourriture » [20].

« L’économie circulaire » voudrait s’égaler au fonctionnement de la biosphère, dont tous les éléments sont interdépendants et se nourrissent les uns des autres, dans une longue histoire qui, cependant — et c’est là sa différence essentielle — n’a pas de finalité. La biosphère n’a pas pour finalité d’optimiser son propre fonctionnement. Elle se nourrit et se déploie à partir du flux de photons qui lui vient du soleil, mais elle n’a aucune finalité d’optimisation ou d’accumulation. Les organisations symboliques qui précédaient l’entrée en scène de la société capitaliste n’avaient pas davantage de telle finalité abstraite. L’introduction par l’économie d’une finalité instrumentale dans tous les processus sociaux et naturels est à la fois le tombeau de la nature et celui de la société.

Le modèle de l’économie circulaire voudrait maintenant faire se rejoindre l’évolution géologique par une agrégation prodigieuse de données permise par la numérisation du monde. Mais son impossibilité à y parvenir découle de son ignorance du temps évolutif dont il hérite : il est lui-même le fruit du hasard et non le résultat d’une intention. Le dieu qu’il cherche à rejoindre est celui de sa propre téléologie instrumentale — accumuler de la valeur, faire de l’argent avec de l’argent, optimiser les coûts —, qui marque sa différence qualitative insurmontable avec tout processus d’évolution géologique.

Après avoir dilapidé son patrimoine naturel, l’économie propose alors une existence végétative lointaine sur le mode d’une auto-ingestion de ses excréments baptisée par certains « écosystème industriel » et par d’autres « économie circulaire », qui ne pourra jamais s’égaler avec les écosystèmes en coévolution permanente sur de très longues périodes de temps géologiques. Si les systèmes vivants tirent leur énergie du soleil, l’économie ne fait qu’optimiser l’énergie du soleil par ses technologies de conversion et par la substitution technique qui caractérise la « contradiction en procès » (Karl Marx). Cet oubli de sa propre ontologie, à laquelle a été substituée une métaphysique historiciste, se retrouve dans son solde entropique final. Il est donc inutile de la comparer à de tels phénomènes naturels dans l’espoir de noyer le poisson capitaliste dans le grand continuum de la nature.

Certains, décidément occupés à sauver les meubles de la production industrielle, diront que l’énergie solaire thermique pourrait être dite indépendante (ou plutôt quasiment indépendante) d’une telle infrastructure entropique de valorisation des déchets. Elle n’offrirait cependant rien qui ressemble de près ou de loin aux standards de production et de consommation de la société capitaliste. Fours solaires, turbines à vapeur ou maisons passives offriraient des possibilités certaines, mais dont les utilisations sont limitées et ne peuvent nullement concurrencer les réseaux existants et les services qu’ils proposent. Il n’y aurait alors pas besoin d’experts en modèles de transition, car il n’y aurait rien à faire transitionner.

L’énergie de fission nucléaire reposant sur des stocks finis d’uranium ne fait pas exception à ce scénario, même celle que l’on voudrait faire entrer dans un « cycle du combustible fermé » en recyclant les déchets radioactifs [21]. L’énergie de fusion pourrait, parait-il, y objecter. Pour le moment, elle constitue une possibilité purement théorique dont la réalisation est renvoyée aux calendes grecques, ce qui donc ne contribue en rien à modifier la pertinence de la critique des scénarios de transition. Il en va de même pour les perspectives ouvertes par les nanotechnologies. L’économie capitaliste joue son va-tout en misant ses dernières énergies pour l’obtention d’une énergie soi-disant inépuisable (fusion nucléaire, exploration spatiale, supraconductivité…), mais, ce faisant, elle ne fait que foncer dans le mur encore plus rapidement. Car il lui faudra une énergie colossale pour mettre au point un tel retour sur investissement et personne ne peut, à ce jour, en garantir le résultat. Nous avons donc à faire à des paris suicidaires plutôt qu’à des solutions raisonnables. L’horizon cosmique qu’elle cherche à rejoindre est aussi indécidable que l’arrêt du calcul de la machine de Turing universelle. La faisabilité du projet transhumaniste de transcender toutes les limites physiques n’est pas démontrable.

XII. L’entropie, une catégorie abstraite

Les scénarios de transition modélisent une courbe asymptotique qui ferait se rejoindre la fin de l’économie avec la survie des derniers humains. Ils peuvent alors prétendre qu’ils ne parlent de rien d’autre que de la nature (qui comme chacun sait, est finie). Georgescu-Roegen énonçait intuitivement cette convergence de l’économie vers le noyau dur de la substance vitale, lorsqu’il disait que « chaque fois que nous produisons une voiture, nous le faisons au prix d’une baisse du nombre de vies à venir. » [22] Il persistait cependant, victime lui aussi d’un préjugé économique, à ranger le problème de l’entropie dans une prise en compte immédiatement physique des fameuses « limites de la croissance », sans théoriser la dimension historique et abstraite de la catégorie d’énergie elle-même (sans qu’il soit question dénier le fait que celle-ci a des effets absolument réels : l’effectivité du paradigme énergétique ne contredit en rien son caractère abstrait).

On peut à bon droit objecter — et la notion de « dépense » par Georges Bataille en constitue une formulation — que le but de la vie humaine n’est pas d’allonger son temps de présence sur terre. Mais que le but de la vie humaine ne soit pas d’allonger sa propre durée signifie-t-il que son but soit, à l’inverse, de valoriser sa merde et de crépir dans son propre enfer en attendant un démiurge ? Ce but est celui que propose le capitalisme en fin de croissance. Les deux variables convergentes, l’économie et la vie humaine, réalisent conjointement la gestion biopolitique et bioéconomique de la survie. L’économie couronne ainsi son pacte faustien avec l’homo oeconomicus en naturalisant ses conditions d’éternisation, manifestant par là sa propre option anthropologique.

Ceci n’a plus rien à voir avec la qualité anthropologique de « l’excès » (Georges Bataille) ou de la « joie de vivre » (Nicholas Georgescu-Roegen) ! La dimension sacrificielle de cette logique n’a plus aucune commune mesure avec le sacrifice traditionnel inscrit dans le cycle de la dette.

Les scénarios de transition ne conjurent pas l’entropie industrielle du monde capitaliste, ils en aménagent les derniers moments en essayant de rendre son enfer désirable. Mais ils le font, en plus, avec une aura de vertu et d’expertise. On pourra objecter : qu’à cela ne tienne, la société industrielle finira par disparaitre, que ce soit avec pertes et fracas ou dans une lente agonie. Après tout, on ne peut que s’en réjouir. Le problème est que sa disparition coïncidera avec une entropie maximale du monde naturel qui n’a jamais existé dans l’histoire humaine. Les humains contraints de survivre dans un tel environnement, s’il y en a encore, vivront infiniment plus mal que les populations du néolithique. Et contrairement à une idée malthusienne et misanthrope, ce n’est pas prioritairement en raison de leur nombre, quel que soit ce nombre, mais en raison du monde ravagé dont ils hériteront.

Le problème n’est donc pas que la circulation économique n’est pas assez « circulaire » ; le problème est dans l’idéal de circularité lui-même. Une économie circulaire est une contradiction dans les termes comme le cercle carré. L’économie produit des marchandises dans le but qu’elles soient vendues, et pour ce faire, elle rationnalise le temps de travail moyen socialement nécessaire ; ce faisant, elle épuise sa seule source de valorisation, le travail, et précipite du même coup le monde dans une spirale entropique. Toute rationalisation du temps de travail, toute volonté de « gagner du temps », est un héritage empoisonné de l’économie, qui comporte pour cette raison la même conséquence énergétique fatale. L’économie du « socialisme réellement existant » — aussi productiviste que sa jumelle de l´Ouest — n’était pour cette raison en aucune manière capable de résoudre le problème énergétique que le capitalisme a enclenché.

Le mode de production capitaliste est à la production industrielle ce que la valeur est à l’énergie : l’une et l’autre constituent ensemble un seul et même métabolisme socio-matériel dont la double conséquence est le ravage de la société et de la nature. De même que la valorisation économique ne saurait être réorientée vers une planification étatique capable de résoudre sa contradiction sociale, de même la catégorie d’énergie ne saurait être réorientée vers une gestion améliorée des ressources post-croissance sans prolonger la spirale entropique enclenchée par le capitalisme. Ces deux catégories abstraites du mode de production capitaliste — la valeur et l’énergie — sont apparues ensemble et disparaîtront ensemble. Elles sont l’une l’expression sociale, l’autre l’expression physique de la même « contradiction en procès ».

L’ « économie circulaire » formule ainsi à nouveaux frais le vieux rêve de mouvement perpétuel qui est au cœur du mode de production capitaliste : un mouvement perpétuel de second ordre qui ferait tendre sa propre entropie — son cauchemar — vers zéro. Le discours sur les disruptions technologiques n’est rien d’autre que le discours de légitimation de ce délire. L’Académie des sciences de Paris décida en 1775 de ne plus examiner les projets de mouvement perpétuel de premier ordre : peut-être cette interdiction marque-t-elle la date historique d’entrée en scène d’un délire de substitution, celui du mouvement perpétuel de second ordre — qui est le moteur réel de la dynamique capitaliste. Il est enraciné au cœur de son activité sociale globalisée, dans laquelle il enrôle chaque individu comme dans un rite suicidaire collectif.

XIII. Contre l’économie et ses charognards

On peut convenir que le scénario de survie administrée dont nous venons d’esquisser le squelette n’est pas très alléchant. Pourtant, il reste d’un optimisme forcené. Il adore et célèbre son propre enfer au point de vouloir l’éterniser.

Mais bien qu’il soit le « meilleur » qu’ait à offrir la civilisation capitaliste ou plutôt sa quintessence logique, il repose sur des prémisses matérielles complètement irréalistes. La trajectoire réelle est bien plutôt une spirale de destructions rapides et systémiques qui a déjà commencé et qu’aucun programme ne parvient ne serait-ce qu’à freiner. A ceux qui ne sont pas trop masochistes : rassurons-nous, l’agonie ne durera pas éternellement.

L’économie ne saurait devenir « circulaire » ; elle ne peut que cesser complètement. Les fantasmes d’économie circulaire sont l’aboutissement d’une conception circulationniste du capitalisme qui croit pouvoir agir sur lui par l’imposition de réglementations politiques portant sur la quantité d’intrants entrant dans l’économie, soit la consommation productive, en la fusionnant avec ses déchets. Ce désir de règlementation a cependant déjà commencé à tomber le masque innocent de la demande de « régulation » pour se muer en gestion autoritaire de la survie, non sans dévoiler ses multiples impostures (par exemple le ravage écologique des millions de mines abandonnées dans le monde que suppose la « transition énergétique »).

L’impraticabilité matérielle de tout scénario d’économie circulaire démontré ici n’est que l’autre face de son impraticabilité économique démontrée par Marx : une économie qui ne produit plus de valeur s’effondre sur elle-même, cependant que son effort pour retarder son propre effondrement épuise de manière accélérée les dernières sources d’énergie disponibles sur lesquelles s’appuyait sa phase ascendante. Ceci est le résultat du principe central de la substitution des facteurs de production qui est le moteur contradictoire de l’économie depuis le début de la première révolution industrielle. L’impraticabilité énergétique de l’économie circulaire n’est donc que la face matérielle de son impraticabilité économique. De même qu’il ne saurait y avoir d’économie sans loi de la valeur, il n’y aura pas de conversion ni recyclage sans lois de la thermodynamique. Économiquement, socialement, énergétiquement, les scénarios de transition qui proposent de tendre vers une production « circulaire » constituent la cynique imposture d’un système qui tente de se survivre au prix de la vie humaine en continuant de promettre l’impossible.