Remarques introductives à la conférence : « Central Banks and other disasters » par Pavlos Roufos, Freuds Agorá — Skole for psykoanalysen, 10 mars 2024, Copenhague

Si l’on veut comprendre ce que signifie le fait que la psychanalyse n’est ni tombée du ciel ni sortie du sol, mais qu’elle est bien de ce monde, et si l’on veut savoir dans quelle mesure, alors il n’est pas seulement recommandé de se pencher sur la correspondance de Sigmund Freud, comme cela a effectivement été le cas dans la Freuds Agorá pendant quelques années de travail (« Korrespondancer », 2012-2015), mais on ne peut que recommander de s’intéresser également à l’histoire de la création des banques centrales et à l’évolution de leur fonction dans ce même monde. Telle est, en résumé, notre invitation à la conférence « Central Banks and other disasters » de Pavlos Roufos, le 10 mars 2024, dans le cadre du séminaire de théorie clinique de la Freuds Agorá, dont l’annonce est faite ici.

Dans ce contexte, Pavlos Roufos attirera tout d’abord notre attention sur la période dite de « l’entre-deux-guerres », c’est-à-dire celle qui va du traité de paix de Versailles en 1919 à l’invasion de Dantzig par Hitler et, un peu plus tard, de Varsovie en 1939. Mais ces vingt années deviennent rapidement trente si l’on inclut les années de guerre respectives et l’attentat de Sarajevo en 1914, qui marque le début de la Première Guerre mondiale, jusqu’à la conférence de Yalta en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

*

Pourquoi ne pas faire débuter ces remarques introductives dès le début du mois d’août 1914, lorsque Sigmund Freud, âgé de 58 ans, écrit à Vienne l’histoire de la psychanalyse, au moment où se produit la catastrophe originelle du XXe siècle (G. F. Kennan) ? Elle lui permet de tirer un trait définitif sur les querelles avec les adeptes Wilhelm Stekel, Alfred Adler et surtout Carl Gustav Jung, et de fait table rase pour le futur de la psychanalyse en exposant sans ambiguïté en quoi les théories des anciens élèves n’ont plus rien de commun avec sa découverte et sa propre création.

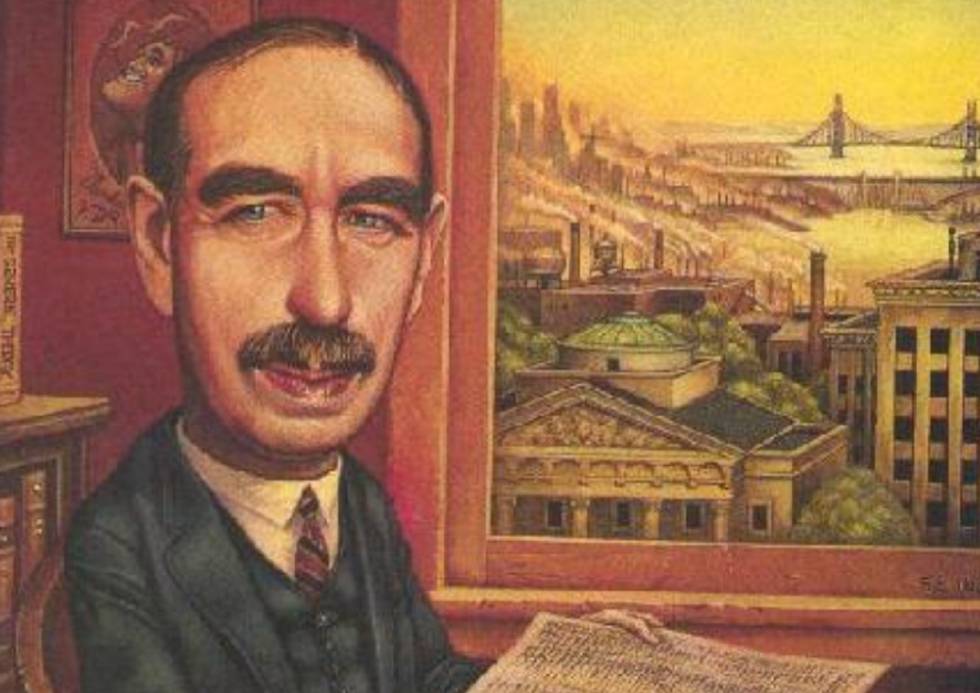

Et pourquoi ne pas rappeler du même coup les déclarations de guerre qui se sont rapidement succédé entre les derniers empires au début du mois d’août 1914, et comment, dans ce contexte, le premier dimanche de ce mois aussi ensoleillé que noir, un mathématicien de 31 ans seulement passe en trombe à Cambridge devant son ami et mentor Bertrand Russell, stupéfait, pour se jeter quelques secondes plus tard devant le Trinity College dans le side-car de la moto de son beau-frère, afin que celui-ci le conduise à la vitesse de l’éclair à la City de Londres, le quartier des banques de la capitale britannique ? Ce qui a commencé comme un chaos sur le marché boursier de Vienne dans le cadre de la formation d’alliances militaires — au sein desquelles se modifient justement les alliances politiques existantes — atteint en quelques jours seulement toutes les métropoles européennes. La Grande-Bretagne, avant même son entrée en guerre (le 4 août 1914), est déjà pour ainsi dire sous le coup d’un bombardement financier. D’où cette précipitation du jeune mathématicien : le centre de l’univers économique, qui finançait alors plus de la moitié des affaires du monde entier, est menacé — et John Maynard Keynes (1883-1946) se sent appelé à contribuer à le sauver.

*

Rappelons donc le point de départ.

Depuis la fin de la guerre franco-prussienne en 1871, des liens commerciaux internationaux très complexes se sont établis entre les Empires qui existent encore, mais ils permettent une circulation des capitaux plus ou moins facile. Hormis ladite Grande Dépression de la Gründerzeit [1] autour de l’année 1875, la structure du commerce mondial se caractérise par une remarquable stabilité dès les années 1890. La réalité financière de ce système de paiement apparemment inattaquable a même donné naissance à sa propre théorie politique. Selon celle-ci, les gouvernements du Vieux Continent considèrent désormais la guerre, au début du XXe siècle, comme irrationnelle d’un point de vue économique.

Mais cette théorie politique est renversée au début du mois d’août 1914. Et avec elle, le libéralisme économique en vigueur depuis au moins vingt-cinq ans. Au moment où Freud, dans un « splendide isolement » dû à l’éclatement de la Première Guerre Mondiale, met en place la psychanalyse pour le futur, précisément parce qu’il ne sait pas ce que la politique va gâcher pour la communauté psychanalytique d’ici une paix quelconque (c’est ce que dit Freud dans une lettre à Lou Andreas-Salomé), et au moment où Keynes, tête baissée, voudrait pouvoir s’envoler vers la capitale de la Grande-Bretagne, uniquement pour y faire entendre l’essentiel de sa conviction selon laquelle la puissance financière réelle de la City de Londres ne repose pas sur ses réserves d’un métal brillant et relativement inutile, mais sur sa réputation internationale de fiabilité — eh bien à ce moment-là, l’humanité est tout à coup à nouveau confrontée à une guerre, et l’ensemble du système monétaire international, jusqu’ici basé sur l’étalon-or, se trouve sur le point de s’effondrer.

Malgré l’issue incertaine du conflit mondial, la Belle Époque et le Gilded Age [2] appartiennent déjà au passé, début août 1914.

C’est aussi et surtout pour cette raison que quatre ans plus tard, le temps d’un nouveau départ semble être venu.

Un Sigmund Freud rarement aussi optimiste révise, dans sa conférence au premier congrès psychanalytique international après la fin de la guerre en septembre 1918 à Budapest, l’état de la thérapie psychanalytique. Il envisage dans quelles directions celle-ci pourrait se développer et suggère finalement une future « psychothérapie pour le peuple », non sans la lier d’emblée à la psychanalyse « stricte et sans tendance », qu’il avait déjà défendue quatre ans auparavant contre les mouvements d’apostasie dans ses propres rangs.

Un John Maynard Keynes qui ne revient pas autrement désabusé des négociations de paix de Versailles — parce qu’on n’a pas suffisamment tenu compte de son point de vue, à savoir : que la question des réparations ne doit pas être réduite à une querelle de chiffres, dans la mesure où elle soulève d’autres questions fondamentales sur le sens de la guerre, les limites du progrès politique et la nature de la liberté humaine — déclare en 1919, précisément à la lumière de cette expérience parisienne, que la prospérité n’est pas assurée uniquement par des investissements judicieux et un travail acharné : seule une direction politique peut offrir la sécurité et la prévisibilité qu’exige le progrès à venir.

*

Avec Freud et Keynes, nous sommes ainsi parvenus à la période de l’entre-deux-guerres au sens strict, telle qu’elle a été envisagée plus haut.

Pour l’un, Freud, celle-ci sera notamment caractérisée par le combat qui débute en 1926 autour de ce qu’on appelle l’analyse profane, ou plutôt qui tourne essentiellement autour de la question de savoir dans quelles conditions le psychanalyste peut acquérir la formation particulière dont il a besoin pour exercer l’analyse, un combat qui, selon les propres termes de Freud, se termine par un « coup d’épée dans l’eau » et qui a pour conséquence que la psychanalyse en tant que discipline ne pourra pas non plus voler de ses propres ailes dans les décennies qui suivent.

Pour l’autre, Keynes, l’entre-deux-guerres se caractérise par son combat continu contre l’étalon-or, qui ne peut être dissocié du fait qu’il considère de plus en plus clairement la théorie économique comme une affaire fondamentalement politique. Dans une attaque en règle contre les fondements intellectuels du laissez-faire économique qui a longtemps prévalu, Keynes réclame en 1930 une banque supranationale et plaide notamment dans ce contexte pour qu’une banque centrale provoque délibérément de l’inflation ou de la déflation afin de traiter d’autres problèmes économiques plus importants.

Pour chacun des deux, Freud et Keynes, la crise économique mondiale de la fin des années 1920 et du début des années 1930 constitue une nouvelle expérience décisive.

En réaction directe à cet événement de crise, voici comment Freud encadre en 1930 ses réflexions sur le « malaise dans la civilisation », dans les premières et les dernières phrases du livre : « On ne peut se défendre de l’impression que les hommes se trompent généralement dans leurs évaluations. Tandis qu’ils s’efforcent d’acquérir à leur profit la jouissance, le succès ou la richesse, qu’ils admirent chez autrui, ils sous-estiment en revanche les vraies valeurs de la vie. […] Je me suis efforcé d’échapper au préjugé proclamant avec enthousiasme que notre civilisation est le bien le plus précieux que nous puissions acquérir et posséder ; et que ses progrès nous élèveront nécessairement à un degré insoupçonné de perfection. Du moins puissé-je écouter sans indignation ce critique qui, après avoir considéré les buts poursuivis par la tendance civilisatrice et les moyens dont elle use, se croit obligé de conclure que tous ces efforts n’en valent pas la peine, et ne sauraient aboutir qu’à un état insupportable pour l’individu. Mais il m’est facile d’être impartial, pour la raison que dans ce domaine je sais bien peu de choses. Je n’en sais qu’une seule, en toute certitude, c’est que les jugements de valeur portés par les hommes leur sont indiscutablement inspirés par leurs désirs de bonheur, et qu’ils constituent ainsi une tentative d’étayer d’arguments leurs illusions. […] La question du sort de l’espèce humaine me semble se poser ainsi : le progrès de la civilisation saura-t-il, et dans quelle mesure, dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d’agression et d’autodestruction ? À ce point de vue, l’époque actuelle mérite peut-être une attention toute particulière. Les hommes d’aujourd’hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature qu’avec leur aide il est devenu facile de s’exterminer mutuellement jusqu’au dernier. Ils le savent bien, et c’est ce qui explique une bonne part de leur agitation présente, de leur malheur et de leur angoisse. » [3]

Bien qu’il veuille cacher sa critique des préjugés enthousiastes sur les acquis de la culture derrière sa prétendue impartialité, et qu’il pense devoir excuser cette dernière par son manque de connaissances en la matière, nous trouvons néanmoins ici chez Freud un début d’historicisation de la question du destin de l’humanité, en ce qu’il veut la lier à une analyse du temps présent.

Keynes, quant à lui, tire les conséquences de l’expérience de la crise économique mondiale dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie publiée en 1936. Il pense pouvoir réfuter les théories économiques classiques — en particulier la loi dite de Say — afin de convaincre les hommes politiques de part et d’autre de l’Atlantique que les marchés sont des phénomènes sociaux et non mathématiques, et qu’ils ne se corrigent pas d’eux-mêmes, mais doivent être structurés, dirigés et gérés. Jean Baptiste Say (1767-1832) avait systématisé une idée que l’on trouve déjà chez Adam Smith (1723-1790) et David Ricardo (1772-1823), à savoir que toute offre crée automatiquement sa propre demande. Il en résulte non seulement la confiance dans le fait que l’équilibre du marché s’établit par le marché lui-même, mais aussi l’hypothèse que toute crise à ce sujet a toujours des causes extra-économiques. Or, si Keynes a été le premier économiste, il n’a pas été le premier théoricien à remettre en question la validité de la loi de Say ou à la limiter à un simple cas particulier. Contrairement à Keynes, Karl Marx (1818-1883) déduit de cette analyse que les crises économiques de toutes sortes suivent au contraire les lois du mode de production capitaliste lui-même. Alors que pour Marx, il en résulte une rupture radicale avec le système de la modernité productrice de marchandises en général, Keynes formule sa critique de la théorie classique au sein de la science économique académique [4].

Ce n’est donc qu’ainsi que Keynes peut se demander si la réalisation des idées présentées dans son livre est un espoir visionnaire, et dans la foulée, il donne lui-même la réponse suivante : « Abstraction faite de cette disposition d’esprit particulière à l’époque, les idées, justes ou fausses, des philosophes de l’économie et de la politique ont plus d’importance qu’on ne le pense en général. À vrai dire, le monde est presque exclusivement mené́ par elles. Les hommes d’action qui se croient parfaitement affranchis des influences doctrinales sont d’ordinaire les esclaves de quelque économiste passé. Les illuminés haut placés qui entendent des voix distillent leur folie en relayant quelque scribouillard académique aux idées surannées. Nous sommes convaincu qu’on exagère grandement la force des intérêts constitués, par rapport à l’empire qu’acquièrent progressivement les idées. À vrai dire, elles n’agissent pas d’une façon immédiate, mais seulement après un laps de temps. Dans le domaine de la philosophie économique et politique, rares sont les hommes de plus de vingt-cinq ou trente ans qui restent accessibles aux théories nouvelles. Les idées que les fonctionnaires, les hommes politiques et même les agitateurs appliquent à la vie courante ont donc peu de chance d’être les plus neuves. Mais ce sont les idées et non les intérêts constitués qui, tôt ou tard, sont dangereuses pour le bien comme pour le mal. » [5]

En ce qui concerne la psychanalyse, il faudra attendre un quart de siècle, à partir du milieu des années 1930, le retour de Jacques Lacan à Freud pour que les mots de ce dernier dans Malaise dans la civilisation (voir ci-dessus) puissent être relus autrement que dans le sens d’une prétendue théorie psychanalytique de la culture, c’est-à-dire privée de son aiguillon critique de la société. Lacan montrera que cela n’est possible que sur le fondement d’une théorie critique du sujet, sans laquelle la raison selon Freud (J. Lacan) ne peut qu’être déformée par la sociologisation émoussée des présupposés psychanalytiques. Toutefois, cet engagement de Lacan ne peut pas être dissocié de la reprise de la question de la formation, centrale pour la position du psychanalyste dans la société (voir à ce sujet le texte « Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956 », dans lequel Lacan poursuit ce qui est avancé par Freud dans « Sur l’histoire du mouvement analytique », datant de 1914).

Il en va autrement dans la sphère de l’économie politique. Ici, c’est justement le début de la Seconde Guerre Mondiale qui conduit, seulement quelques années plus tard, à l’imposition définitive du keynésianisme. Ceci ne signifie pas du tout que les idées de son auteur seront mises en œuvre politiquement pendant la guerre et dans l’avenir, sans rupture et sans formation de compromis. Face à la domination sans sujet du mouvement d’autovalorisation du Capital qui se déroule aussi dans le dos même des économistes, on ne peut manifestement qu’avoir toujours déjà perdu ; et c’est ainsi que les propres mots de Keynes dans sa Théorie générale (voir ci-dessus) témoignent du fait qu’une critique qui ne s’attaque pas à la racine de l’économie politique et qui n’arrache pas cette racine en même temps trouve inévitablement sa limite dans une psychologisation apprivoisée.

La conférence économique internationale pour la planification de l’ordre économique d’après-guerre de Bretton Woods dans le New Hampshire, organisée par le président américain Roosevelt un mois après le débarquement des forces alliées en Normandie, début juin 1944, est dans ce contexte une dernière occasion pour Keynes de mettre en pratique les idées et les programmes qu’il a développés depuis 1919 pour sauver l’humanité d’elle-même et de leur insuffler une vie politique. Partant de son idée, déjà défendue dans les années 1930, de résoudre tous les problèmes économiques de l’époque à l’aide des banques centrales, Keynes plaide à Bretton Woods pour un appareil de régulation international ; ce qui est finalement adopté ressemble en revanche à l’ancien étalon-or avec un fonds de réserve.

L’issue de la conférence ne laisse aucun doute : à peine la révolution keynésienne a-t-elle pris le contrôle de l’économie mondiale que les forces contre-révolutionnaires sont déjà sur place et sur le point de la lui arracher. Six mois avant la conférence de Yalta en Crimée, en février 1945, et moins d’un an avant la capitulation sans condition de l’armée allemande, le 6 mai 1945, un néolibéralisme plus qu’offensif s’est donc déjà mis en place et entend donner au monde de demain d’autres moyens pour, s’il le veut, sortir une fois pour toutes du « chemin de la servitude » (F. A. von Hayek).

*

Partant de la période de l’ entre-deux-guerres qui s’esquisse, Pavlos Roufos nous conduira, en suivant l’évolution de la fonction des banques centrales, jusqu’à la seconde moitié du vingtième siècle et à notre époque entre les guerres. Notre devrons suivre sa démarche sans perdre de vue l’histoire toujours en cours de la psychanalyse, qui s’étend jusqu’au monde des vingt-cinq premières années du XXIe siècle et qui, au milieu d’autres catastrophes, constitue notre présent.

Frank Grohmann, 26 février 2024

[1] Notion qui désigne une période d’expansion économique globale à partir du milieu du XIXe siècle où les entrepreneurs pouvaient s’enrichir très vite. Cette période prend fin en Allemagne et en Autriche avec la crise bancaire de 1873 qui inaugure la grande Dépression.

[2] Nom qui désigne la période de l’histoire des États-Unis qui couvre la prospérité et la reconstruction qui suivit la fin de la guerre de Sécession, s’étalant de 1865 à 1901.

[3] Sigmund Freud, Malaise dans la Civilisation, Paris, PUF, 1971 [1930], p. 5, p. 106-107, p. 107.

[4] Voir : Robert Kurz, »Der kurze Sommer des Keynesianismus. Vom unglücklichen Bewusstsein zum kollektiven Gedächtnisverlust der ökonomischen Theorie«, FOHLA, 1996; http://www.exit-online.org

[5] John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 2005 [1936], dernier paragraphe.